备注:城市规划学刊, 2015(2)

朱旭辉,深圳市蕾奥城市规划设计咨询有限公司,总经理,高级规划师,深圳市福田区下梅林一街1号5楼

【提 要】:珠江三角洲作为我国城镇化先发地区,在快速发展的同时形成了自下而上发展、空间形态混杂的“村镇混杂区”,其形成有独特而深刻的制度背景,而以往规划管理成效不彰的原因也恰恰在于规划脱离了这一制度背景。在“推进国家治理体系和治理能力现代化”作为全面深化改革的总目标提出的大背景下,需要将此类地区作为一种独特而稳定的城乡发展模式重新加以认识并推进空间治理。本文总结了此类地区近30年的形成过程中政策机制对空间形态的影响,并结合新型城镇化以来的政策改革趋势,借用公共政策分类模型从分配性政策、再分配性政策、管制性政策、构成性政策等四方面提出空间管理政策设计建议,并对规划如何作为管理工具配合落实相关政策进行了探讨。

Abstract: As the leading urbanization area of China, the Pearl River Delta Region (PRDR) formed “Desakota” (village-town mixed area), a unique space landscape mixed urban and rural land use with a profound political background in rapid urbanization era. Without close connection to such background, the planning management of Desakota didn’t work well in the past years. And with “promoting national governance systems and governance modernization” as the overall goal of deepening reform proposed, Desakota needs to be reconsidered as a unique and stable urban and rural development model in the PRDR. This article summarizes policy affection on forming process of Desakota in recent 30 years, and proposes space governance policies and specific recommendations by the method of public policy topology mode: Distributive policy, redistributive policy, regulatory policy and constructive policy. And it also discusses the function of planning as a management tool to imply relevant policies.

【关键词】:村镇混杂区;珠江三角洲;空间政策;治理

Keywords: Desakota; Pearl River Delta; space policy; governance

1 引言

珠江三角洲(以下简称珠三角)地区是我国城镇化先发地区,改革开放以来,在自下而上发展模式作用下,珠三角内圈层原有村镇地区非农产业迅速发展,非农建设用地快速扩张蔓延,形成了一种城乡土地利用混杂交错、农业活动和非农业活动高度混合、社会经济结构急剧变化的过渡性地域类型,这些地域仍保持着农村的户籍、土地及行政等管理体制,集聚大量人口和产业,但又无法完全达到城市的建设标准和绩效要求,在空间景观上呈现出一种“半城半乡”“村不像村、镇不像镇、城不像城”的独特面貌。

从珠三角城镇化实践来看,囿于资金、人口、基础建设、管理方式等各方面因素的限制,大部分“半城半乡”地区难以在短期内摆脱目前城乡空间混杂的状态,并因其引发的社会、经济、空间、环境等问题成为政府治理和规划管理的重要命题。2014年广东省开展珠江三角洲全域规划工作,基于转型升级的要求也将这一地区作为空间治理的重点。政策与制度设计是空间治理的重要内容,应当先于技术化的规划编制和管理。本文力图梳理此类混杂地区的概念,总结政策机制对混杂形态形成的影响及问题,并提出相应的政策改善建议,希望在以往规划管理成效不显著的情况下为有效推进空间治理提供有益的参考。

2 村镇混杂区的概念及空间特征

1957年,戈特曼(Jean Gottmann)在大都市带理论中提到了城乡交织现象。沿袭其观点,国内部分学者将该类地区称作“半城市化地区”,并指出我国“半城市化地区”的形成是由于农村剩余劳动力在进入城市的过程中,只实现由乡到城的地域转移和由农到非农的职业转换,但还没实现身份变换造成的(顾朝林,2012;何为,黄贤金,2012)。麦基(T. G. McGee)在对亚洲城镇化现象进行研究后提出了“Desakota”概念,并将其定义为位于核心城市之间走廊地带,由原先的高人口密度农业区转化而成的农业活动和非农业活动高度混合的地区。麦基认为,将城市化视为不可避免的过程的想法是不充分的,并指出“Desakota”地带在相当长的时间里是相对稳定的存在(于峰,张小星,2010)。许学强、周春山(1994)在对珠三角进行研究时认为其城市化过程和特征更类似于“Desakota”。杨廉、袁奇峰(2012)通过对佛山市南海区农村城市化的过程和特点的研究,指出佛山南海地区的城市化实际上更多是反映了村庄的“非农化”,形成了基于非农化村庄集合在空间上拼贴构成的均质化地域形态。

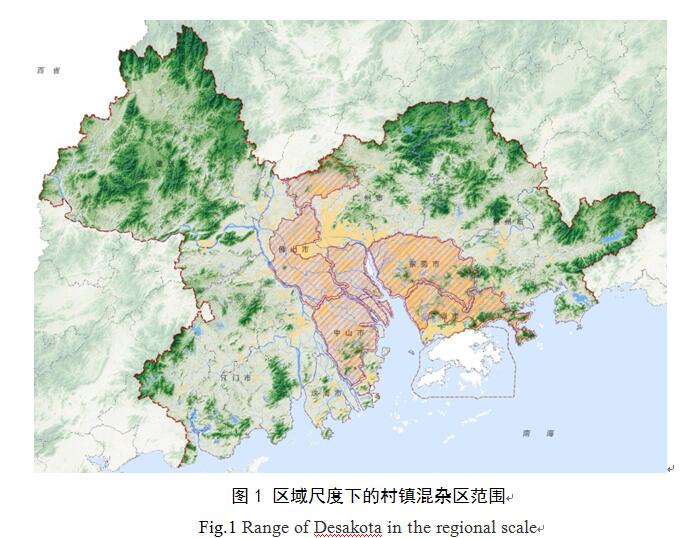

总体来看,相关研究对这一地区的表述方式是多样的,如“半城市化”地区、“Desakota”、非城非乡的“灰色区域”以及“非农化”村庄等,多样化的表述反映了城市化不同阶段对这一地区发展的多角度认知,但难以概括其发展特征从而引起概念上的混淆。基于珠三角半城半乡地区特殊的形成机制和外在形式,以及在目前的发展条件下大部分的“半城半乡”地区更可能在较长时间内依然保持既存空间形态的现实,本文借用“Desakota”的概念,将该类地区表述为“村镇混杂区 ”。“村镇”主要指其形成机制上以村、镇为发展主体的自下而上的建设模式,“混杂”主要形容其建设面貌、功能构成和权属构成方面混杂的表现形态(图1)。

区域尺度上空间形态的混杂与连绵,其问题来源于村庄层面空间要素独特的组织方式。这样一种形态均质、结构不清、缺少中心性的区域空间形态实际上是微观尺度的空间自组织模式在宏观层面的蔓延发展所导致的。以佛山市顺德区为例,如果在卫星图中切割出一条样带作为观察的标本,可以清晰地分辨出村镇混杂区在空间形态上与城市、乡村的显著区别(图2)。

从村镇混杂区的构成上看,杨廉、袁奇峰(2012)以佛山市南海区为例将各村庄分别作为单元,对其用地功能类型和空间形态进行分析,得出每个村庄单元内的用地构成大致呈现出农村或镇居民点用地、集体经营性建设用地、国有用地和少量集体农用地相互混杂的模式。这4个要素中,村庄在空间上以居民点宅基地和集体经营性建设用地为主构成混杂的空间形态,并间或显现一些政府主导或外来开发商的资金介入推动建设而成的“城市功能侵入区(国有用地) ”。由于村镇混杂区难以改造,城市功能在这一地区斑块式的建设进一步侵占了农村风貌,增强了混杂程度,在空间上表现为并不协调的“侵入”,加剧了形态上的拼贴效果,同时也在一定程度上反映出自下而上与自上而下两种路径之间相互冲突和协调的发展逻辑(图3)。

3 村镇混杂区的形成及政策背景

产权制度不清晰导致乡村地区开发建设与规划管理存在明显的政策模糊地带,是村镇混杂区产生和形成的根本原因。改革开放30年,珠三角在传统村镇和农耕空间基底上,发育形成了工业区、外来人口集聚区、城郊型居住区、高新技术园区等诸多新型空间要素,城乡地理空间叠合,乡村地区成为多种要素相互组合、流动、激烈作用的区域,利益主体相互博弈,形成了所谓“城不像城、村不像村”的村镇混杂现象。

3.1 雏形期——改革开放至1990年代初

改革开放后,珠三角乡镇企业发展迅猛,村、镇成为推动工业化的主体之一。村办工业主要在农村居民点周边、沿村镇主要道路铺开,且厂房建设主要发生在各自属地范围内。由此,形成了“村村点火、户户冒烟”这一分散发展的农村工业化现象,工业生产与农村生活相互交杂,孕育了珠三角地区村镇混杂现象的雏形。

早期,国家对集体土地的管理几乎空白,对集体土地使用权和收益权也未做出明确界定。1986年《土地管理法》颁布后,中央政策允许农民利用集体建设用地创办乡镇企业以及其他公共事业,在乡镇经济迅猛发展推动下,农用地转工业用地的需求巨大。与此同时,地方政府在经济发展模式上敢于突破,如南海提出国有、乡镇、村集体、合资、外资、个体经济“六个轮子一起转”的发展思路,意味着产业的发展分散到不同的主体,村集体也作为产业发展的重要主体参与到建设开发,这一点与江浙地区有显著的差异。在空间上,表现为工业发展对土地的占用沿袭了农业生产的模式,就地建设、就近发展,结果造成了工业点非常分散、且多围绕原农村居民点布局的结果(魏立华,袁奇峰,2007)。在监管缺失的情况下,珠三角乡村地区由此形成了“离土不离乡、进厂不进城”的“就地城镇化”发展模式。

3.2 发展期——1992至1990年代末

1992年邓小平南巡讲话解决了姓资姓社的问题后,市场经济体制基本确立,外资大规模引进,民营经济迅速发展。农村集体土地由于获得门槛低、价格便宜、数量庞大,被迅速地投入到这一轮工业大发展中,成为珠三角集体经济发展的普遍模式。工业发展反过来也刺激了农村的居住需求,农村私宅无序建设也开始成规模出现。与此同时,城市政府主导发展的工业区、居住区也开始逐渐侵入乡村地区,加剧了空间混杂现象。

这一过程中,原有的乡镇企业由于体制和经营原因陆续改制,村集体不再自己开办企业,而将集体建设用地出租给企业或个人,形成了以土地流转为主的开发模式(杨廉,袁奇峰,2012)。集体建设用地流转,降低了工业用地成本,加速了农村工业化进程,但土地流转方式和用途单一,也带来了农村工业化过度、城镇化不足问题。由于管理制度缺失、政府管理力量不足,加之集体土地上的企业亦是政府税基的重要组成部分,政府对镇村土地开发采取了默许与放任态度。

1994年实行财政分权之后,土地一级市场成为政府财政收入的重要来源,极大地刺激了政府开发城市外围用地(李珽,李郇,2011)。出于时效和成本考虑,政府征地往往绕过农村已有建设用地,后者则进一步加高加密,加剧了村镇混杂现象;另一方面,征地补偿标准难以体现实际的土地价值,引发了一系列征地社会矛盾。广州等地率先提出征地返还这一留用地政策,但从实践效果来看,留用地安排见缝插针,空间零碎,难以引入优质项目,又进一步加大了空间破碎化,部分土地指标紧张的地区,留用地又往往落地困难、无法兑现。

3.3 固化期——2000年至今

政府主导下的城市土地开发开始占据主导地位,自上而下快速生长的城市与自下而上生长的村镇之间逐渐开始争夺土地资源的“短兵相接”。这一阶段,城市政府加大了乡村发展的控制,逐步剥夺其原本就缺乏法律依据的开发权利,各地普遍推行行政区划兼并、“村改居”、“三旧改造”等“去非正规化”政策(仇保兴,2005)。但已形成“吃租经济”路径依赖的农村集体表现出强烈的利益诉求和抵抗意志,改不动、拆不起,同时违章建设加高加密依旧不断出现。村镇混杂区空间生长受到限制,边界逐步固化,而与之同时固化的是由此形成的利益关系,村镇混杂区成为一个个难以攻破的利益堡垒。

在集体用地建设管理原本就缺位的情况下,政府的一系列空间政策多为管控,却缺乏空间发展权益的界定,触动了农村集体发展的利益神经,导致对乡村地区的空间管制几近失效。例如,宅基地作为建设用地的一类只有指标和审批管理的义务,而产权功能基本丧失(刘守英,2014)。农民拿不到建设用地指标,但又存在建房需求,自然就会出现被动违法现象。尤其在2003年国家实行“土地紧缩”政策以来,珠三角核心区的空间增长方式转向以内部填充式为主(李珽,李郇,2011),农村集体增量开发受到严控,为牟取最大利润,各种违建、抢建现象层出不穷。在对违法建设的处理态度上,部分城市秉承“尊重历史,既往不咎”的原则,采用一刀切的处理办法。然而,政府对建房年限甄别不清,导致城市政府实施公共干预时的被动(魏成,赖寿华,2006)。政府给历史遗留的“两违用地”出路的放宽政策,就成为刺激现行的“两违用地”发生的一个因素(刘宪法,2010)。村民普遍抱着赶末班车的心态,以惊人的速度全面改建、扩建。政府对集体土地用途管制的实质是与村集体争夺土地资源,即争夺建设用地指标。当政府将大量的建设用地指标用于国有土地,而忽视乡村地区的发展权益,村集体就会以违法、违规自行建设的方式迫使政府就范(刘宪法,2010)。这既是村集体在政策变动无常、司法又失公平情况下的一种被动选择,也是“自治的乡村政治——市场经济——(城市)制度约束”下的必然选择(蓝宇蕴,2005)。

3.4 问题与根源

在城乡二元管理体制下,珠三角的农村地区采用了以村集体为主体,以社区股份合作制为机制,通过土地支配权、土地使用权及土地收益权的分离进行土地的非农化开发建设(刘宪法,2010)。早期宽松的政策降低了农村工业化的门槛,增加了政府、农村集体和农民的收益,解决了剩余劳动力问题,为珠三角地区的经济腾飞做出了重要贡献,同时也产生了突出的社会问题及环境问题。在当前形势背景下,一方面,前30年村镇混杂区所依赖的外部环境和动力已发生变化,以村集体为主体的低效扩张型工业发展模式越来越不具有可持续性,迫切需要寻求新的发展动力,提供更为完善宜居的生产生活空间为本地转型发展提供保障;另一方面,村镇混杂区以外来务工人员为主、以村为单元的低水平职住平衡,使得各类内生需求难以有效释放,进而影响了政府各类资源投入和设施配置的具体成效。在“推进国家治理体系和治理能力现代化”大背景下,如何系统解决村镇混杂区的发展问题成为拷问地方政府治理能力、关乎珠三角整体可持续发展的重要课题。

珠三角地区村镇混杂区的形成并非是仅仅由规划失效所导致,农村空间发展权益的机制问题才是其长期存在发展的根源(许学强,李郇,2009;魏立华,刘玉亭,黎斌,2010)。从当前的制度环境来看,在所有制锁定、土地用途管制、集体土地确权、二次分配路径、政府公共投入等多方面问题的制约下,规划管理缺乏有效的制度支撑,无法满足实际管理需求,现行政策和规划技术难以实现空间治理意图。十八大以来,中央深化改革和新型城镇化发展的目标方针逐步明朗,市场经济制度改革稳步推进,特别是对于农村集体建设用地、农户宅基地等产权政策的调整,为创新管理模式、逐步建立村镇混杂区空间治理基本框架提供了政策机遇。

4 村镇混杂区空间治理的政策建议

村镇混杂区的情况远比一般城市地区复杂,常规的城市空间管理模式和方法在城乡二元结构下难以简单套用。从这一点来看,我们必须认可村镇混杂现象还将在一定程度上长期存在的现实,促进其形成自我有机更新的良性机制,降低负面外部效应。而在这过程中,必须通过针对性的政策设计和改善来构建其今后空间优化的合理秩序,政策的跟进应当先于规划的覆盖。此处,应当将中央已经提出的农村集体建设用地和宅基地制度改革作为既定的制度背景加以考虑。

公共政策是有效治理的核心工具,以空间(包括土地及其承载物)管理为核心,借用西奥多•罗伊(Theodore J. Lowi)的公共政策分类模型(胡润忠,2013),按照分配性政策、再分配性政策、管制性政策、构成性政策4种类型对相关政策进行梳理,其中:在分配性政策方面应当通过市场手段破解集体空间产权的困境,通过再分配性政策合理引导村镇主体空间发展权益的二次分配和流转,通过管制性政策强力干预底线管控,通过构成性政策强化镇一级管理资源和财力资源(表1)。

4.1 分配性政策——破解农村集体空间产权的困境

产权问题是村镇混杂区治理的核心问题。在集体土地所有权行权边界尚不清晰的情况下,土地附属物业的确权是大势所趋。应在这一轮的不动产登记工作中通过确权固化既得利益,明确产权边界,避免无序建设的进一步蔓延,同时确立产权的市场流通途径,以利于以后的市场化更新。

在确权过程中不可避免遭遇留用地、安置用地、宅基地等历史遗留问题,许多政府承诺的返还土地因为种种原因没有解决。政府的诚信是一切政策推进实施的前提,如果历史遗留问题不解决,目标群体(村镇组织和农民个人)的对抗愈加激烈,势必影响下一步政府治理措施的落实。分配性政策的作用是针对彼此孤立的特定个体提供公共服务和利益分配。因此,可以通过结合城市更新、土地确权、货币化等制定分配性政策的方式,解决上述历史遗留问题。如果受土地资源约束仍然难以解决,可进一步尝试将其诉求建筑面积化和指标化,通过市场途径解决。总而言之,应当把村集体对于土地实物的追逐诉求引导到建设指标,以便于以后通过市场流通或异地安排等方式解决。

比如对于留用地问题,广州各区采取实地留地、指标抵扣、折算货币补偿或指标统筹调剂等不同形式的办法落实留用地。在南沙,政府采用货币加物业兑现留用地的方式进行落实,即村自愿放弃实物留地的,土地公开出让后,政府按土地出让金的一定比例返还村集体,番禺则采用留用地分区货币化补偿的方式进行落实。白云区提出了抵扣留用地指标完善存量建设用地手续的方式,利用留用地指标覆盖违法用地并办理用地手续,既消化了留用地指标又减少了违法用地。萝岗区则提出在暂时无法安排留用地的情况下,由政府租赁村的留用地指标,待将来有地可安排时再兑现实地(广州市国土资源和房屋管理局,2013)。

4.2 再分配性政策——规划引导资源的二次配置

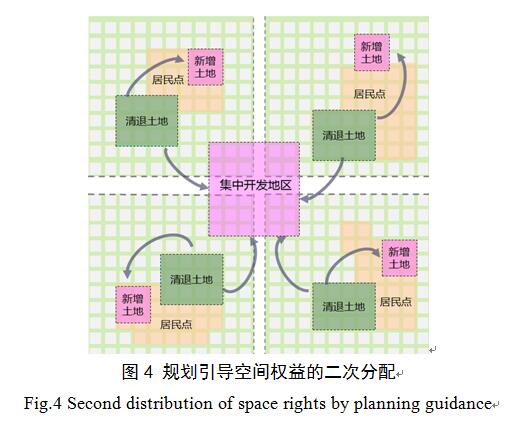

村镇混杂区建设规模已大大超出政策许可范围(如广州土地利用总体规划2020年农村居民点用地规模指标为197km2,而截至2012年实际建设规模已达389 km2),但其空间属性和区位的调整还蕴藏着巨大潜力。要进一步优化土地使用的综合效益,必须考虑空间发展权益的异地调整和竖向叠加,在不引起目标群体反弹的前提下,实现资源的优化配置。因此,应当考虑针对不同地区和主体的现状和要求,利用土地整理、增减挂钩、开发权转移等多种不同手段,整理精简低效零散用地,通过规划手段统筹解决存量、增量与减量的问题,在发展高效空间的同时,腾挪更多公益空间和生态空间(图4)。

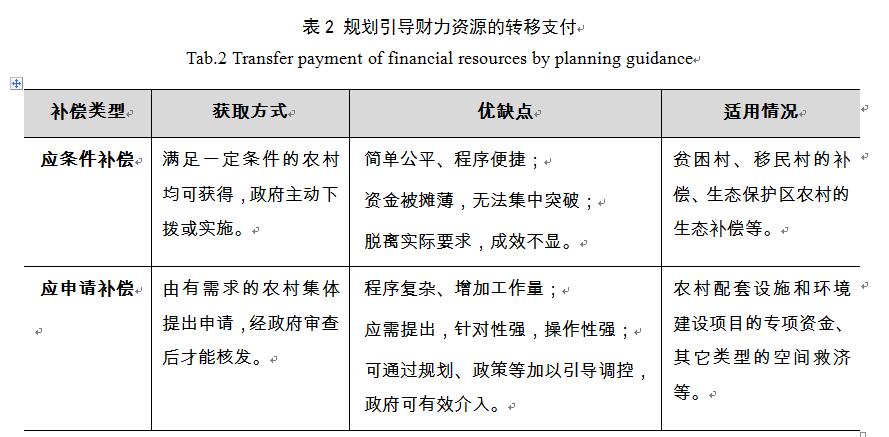

同样,在村镇一级财力缺乏的情况下,财政资源的二次分配是解决村镇混杂区公共服务和基础配套的重要支撑。公共投入的空间安排依旧是一种重要的资源二次分配手段。从解决空间问题的角度来看,必须摒弃原来简单平铺的应条件补偿方式,体现规划治理政策的介入和引导。从国外先进经验来看,应申请补偿是一种较为可取的手段,体现规划前置、问题导向和政府干预,同时可监督、可检验,有助于自上而下治理手段的落实(表2)。

4.3 管制性政策——政府强力干预底线管控

面对建设蔓延危及区域底线的问题,如涉及生态保护区、农业发展地区、历史保护、基础设施廊道等地区的问题,若分散主体利益难以调和,则为维护公共利益必须以上级权威部门强力介入的方式进行底线管控和干预。按照管控力度的不同,可分为规划审批权上收、规划许可权上收、空间管理权上收甚至直接的空间产权收购等方式,对此类地区的无序建设和开发进行政府干预。

事实上,关于加强特定类型地区的规划干预,广东省已有一定的法规依据。《广东省珠三角城镇群协调发展规划实施条例》明确了对区域绿地、基础设施廊道等一级空间管治区,由省人民政府“实施强制性监督控制”;《广东省城市控制性详细规划管理条例》和《广东省城乡规划条例》也明确了“由省实施规划监控的区域”,其控制性详细规划草案应当征得上一级规划管理部门的书面同意。与此同时,广东也在开展省立公园的前期研究,探索基于产权和管理权转移的特色资源管理新模式。

4.4 构成性政策——“镇改市”的试点与推进

珠三角村镇混杂区很多规模较大的镇在经济、人口规模上已达到城市的标准,却继续沿用村镇的管理和发展模式,镇级政府受到财力、编制、职能等的约束,管理能力和公共服务投入能力不足,土地利用效益和经济社会发展质量难以达到城市的标准,严重阻碍了区域整体发展。如佛山市南海区狮山镇,作为镇级行政单位,在财政税收分成中只能拿到12.5%的税额,剩下的部分则上缴国家及省市区级政府,但镇政府却承担了较重的基础设施和公共设施建设和维护的压力。

针对珠三角村镇混杂区“自下而上”的发展特性,应进一步强化镇一级行政资源和财力资源,改变“小马拉大车”的局面,向大型建制镇进行政策倾斜,增强地方基层投入的觉悟与能力,并撬动社会资金进入,提升其公共服务能力和财政自给能力。制度上可考虑通过以下途径赋予强镇更高级别的经济社会管理权限:①选择若干大型建制镇,开展新型设市模式试点工作,但新设城市需履行法定程序报国务院审批,门槛较高;②赋予吸纳人口多、经济实力强的镇与人口和经济规模相适应的管理权,包括财权、人事权、行政审批权等方面的倾斜和下放,这是在试点镇行政级别不提高的前提下,实施强镇扩权、建立“镇级市”的有效手段。浙江省在这方面已经做了不少的试点,例如试点镇全面建立一级财政体制、实施财政超收返还、领导职级高配增强统筹协调能力、下放审批权和执法权等等,取得了较好成效。

5 结语

村镇混杂区作为一种特殊的城乡发展区域,既为珠三角过去30年的经济发展作出了重要贡献,也集中体现了珠三角地区城镇化过程中的典型问题和矛盾。这一地区的空间形态和形成机制均有其独特性,其未来发展也可能出现与以往经验有所区别的发展过程和结果。由于城乡二元体制,在其外部负面效应越来越显著、亟待加强空间治理的当下,将村镇混杂区简单看作乡村向城市的过渡区域,并以理想化的城市模式和标准对其进行规划建设引导显然并不现实。

规划是空间治理的重要工具。然而从操作实施的角度考虑,规划技术方法必须依托切实的制度环境而存在,必须考虑操作主体、利益主体、产权政策、管理模式等等制度因素。在政策方向不明、制度因素缺失的情况下盲目的推进规划覆盖,不仅规划本身难以实施,而且会导致发展机遇的流失。制度设计必须先于空间设计,这已为珠三角此类地区的规划实践所证明。

在存量规划时代,村镇混杂区空间治理的推进,必须高度关注农村集体和农民个人依附于土地之上的空间发展权益,以产权政策为核心解决长期以来产权不清导致的历史遗留问题,而将规划作为确定或转移此类空间发展权益的重要工具,辅之以控制、整治等主动介入手段,逐步促进村镇混杂区内部形成市场推动、有机更新的良性循环机制。其终极目标不是将其空间形态“城市化”,而是塑造更为完善宜居的生产生活空间为本地经济社会转型发展提供优质的空间保障。

参考文献

[1] 顾朝林. 论中国当代城市化的基本特征[J]. 城市观察, 2012(3): 12-19.

GU Chaolin. On Basic Characteristic of Modern China’s Urbanization[J]. Urban Insight, 2012(3): 12-19.

[2] 广州市国土资源和房屋管理局. 广州市解决落实农村留用地问题的实践与探索[EB/OL]. (2013-12-27)[2015-1-29] http://www.mlr.gov.cn/tdsc/lltt/201312/t20131227_1298502.htm

Guangzhou Municipal Land Resources and Housing Administrative Bureau. The Practice and Exploration on the Implementation of Reserved Land in Guangzhou City[EB/OL]. (2013-12-27)[2015-1-29] http://www.mlr.gov.cn/tdsc/lltt/201312/t20131227_1298502.htm

[3] 何为, 黄贤金. 半城市化: 中国城市化进程中的两类异化现象研究[J]. 城市规划学刊, 2012(2): 24-32.

HE Wei, HUANG Xianjin. Incomplete Urbanization: A Research on China’s Urbanization[J]. Urban Planning Forum, 2012(2): 24-32.

[4] 胡润忠. 美国政治学“政策决定政治”的代表性理论比较[J]. 国外理论动态, 2013(2): 30-36.

HU Runzhong. Policy Determines Politics: Comparison of Representative Theory of American Politics[J]. Foreign Theoretical Trends, 2013(2): 30-36.

[5] 蓝宇蕴. 都市里的村庄——一个“新村社共同体”的实地研究[M]. 北京: 生活•读书•新知三联书店, 2005.

LAN Yuyun. The Villages in City: a Case Study on “Village Club Community”[M]. Beijing: SDX Joint Publishing Company, 2005.

[6] 李珽, 李郇. 政府行为视角下的珠江三角洲核心区空间形态演化分析[J]. 现代城市研究, 2011(3): 55-61.

LI Ting, LI Xun. Analysis of Spatial Morphology Evolution in Core Area of Pearl River Delta from the Perspective of Government Behavior[J]. Modern Urban Research, 2011(3): 55-61.

[7] 刘守英. 直面中国土地问题[M]. 北京: 中国发展出版社, 2014.

LIU Shouying. Land Issue in the Transitional China[M]. Beijing: China Development Press, 2014.

[8] 刘宪法. “南海模式”的形成、演变与结局[J]. 中国制度变迁的案例研究(8), 2010: 68-132.

LIU Xianfa. The Formation, Evolution and the End of Nanhai Mode[J]. China’s institutional change (8):69-132.

[9] 仇保兴. 城乡统筹规划的原则、方法和途径[J]. 城市规划, 2005, (10): 9-13.

QIU Baoxing. The Principles, Methods and Approaches of Urban and Rural Planning[J]. City Planning Review, 2005(10): 9-13.

[10] 魏成, 赖寿华. 珠江三角洲大都市地区高密集城中村的形成[J]. 现代城市研究, 2006(7): 25-31.

WEI Cheng, LAI Shouhua. The Formation of Highly Dense Urban Villages in Metropolitan Region of the Pearl River Delta: An Analysis Framework[J]. Modern Urban Research, 2006(7): 25-31.

[11] 魏立华, 刘玉亭, 黎斌. 珠江三角洲新农村建设的路径辨析——渐次性改良还是彻底的重构[J]. 城市规划, 2014(2): 36-41.

WEI Lihua, LIU Yuting, LI Bin. Construction of New Countryside in the Pearl River Delta: Gradual Improvement vs. Thorough Reconstruction[J]. Urban Planning Review, 2014(2): 36-41.

[12] 魏立华, 袁奇峰. 基于土地产权视角的城市发展分析—以佛山市南海区为例[J]. 城市规划学刊, 2007(3): 61-65.

WEI Lihua, YUAN Qifeng. How to Construct the City and Promote Urban Development on the Collective Land: A Case of Nanhai District in Foshan City[J]. Urban Planning Forum, 2007(3): 61-65.

[13] 许学强, 李郇. 珠江三角洲城镇化研究三十年[J]. 人文地理, 2009(1): 1-6.

XU Xueqiang, LI Xun. Research on the Urbanization of Pearl River Delta (1978-2008)[J]. Human Geography, 2009(1): 1-6.

[14] 许学强, 周春山. 论珠江三角洲大都会区的形成[J]. 城市问题, 1994(3): 3-6 .

XU Xueqiang, ZHOU Chunshan. On Shaping of Metropolitan Area of Pearl River Delta[J]. Urban Problems, 1994(3): 3-6 .

[15] 杨廉, 袁奇峰. 基于村庄集体土地开发的农村城市化模式研究——佛山市南海区为例[J]. 城市规划学刊, 2012(6): 34-41.

YANG Lian, YUAN Qifeng. A Model of Rural Urbanization Based on Development of Collectively Owned Land at the Village Level: The Case of Nanhai, Foshan[J]. Urban Planning Forum, 2012(6): 34-41.

[16] 于峰, 张小星. “大都市连绵区”与“城乡互动区”——关于戈特曼与麦吉城市理论的比较分析[J]. 城市发展研究, 2010(1): 46-53.

YU Feng, ZHANG Xiaoxing. Megalopolis and Desakota: the Comparative Analysis of Urban Theory between Gottmann and Mc Gee[J]. Urban Studies, 2010(1): 46-53.